「国立西洋美術館の光と影」

光は、私にとって建築の最も重要な根底です。

私は光によって構成する。ル・コルビュジェ

構造は光の中でデザインされる。 ルイス・カーン

0.はじめに

建築家にとって、空間をかたちづくることは、同時に光をデザインすることである。建築は、壁と、壁にうがたれた開口部によってかたちづくられる。開口部からは、人が出入りし、風が通り、光が入る。開口部のない建築はない。柱や壁などの構造体をもとに建築は造形されるが、その開口部から光が差し込むことにより、建築空間は実体化される。ル・コルビュジェやルイス・カーンが述べている通り、建築空間をかたちづくることは、その根底において光のありかたを考えることとなる。

それは、美術館の場合においても同様である。絵画を観るには光が必要であり、展示空間をかたちづくることは、すなわち光をデザインすることとなる。この小論では、国立西洋美術館の光について考える。そのためにまず、20世紀の偉大な美術館建築-ニューヨークのグッゲンハイム美術館と、ドイツのシュトゥットガルト国立美術館-について考えてみたいと思う。なお、この小論では、単に「光」と記す場合には自然光とし、人工照明による光の場合は、その旨明記することとする。

1.グッゲンハイム美術館の光

まずフランク・ロイド・ライトの設計によるグッゲンハイム美術館について考えたい。グッゲンハイム美術館は、建物中央に位置する、建物全体を貫く大きな吹抜け空間と、それを取り巻くらせん状スロープの展示ギャラリーから成り立つ。美術館の来訪者は、まずエレベータで最上階まで上がり、そこかららせん状スロープをゆっくり降りながら絵画を観る。中央の吹抜け空間の上部にはスカイライトのドームがあり、自然光が上方から降り注いでくる。スカイライトのドームは、断面図(図1)からも読み取れるように、ガラスが二重にな

っており、上からの光は拡散光となり、やわらかな光が吹抜け空間に満たされるように感じられる。一方、展示ギャラリーの外縁部は、これも断面図(図1)から読み取れるように、斜めの壁と天井が出会う部分に切り込みが入れられ、そこから壁を明るくするように、小さな明り取りが設けられている。展示ギャラリーの外縁部の壁面は、その明り取りから光が導き入れられ、明るく照らされるように設計されている。ここで、中央吹抜け空間の光を「ミュージアムのメインスペース」の光、外縁部の光を「展示ギャラリー」の光と呼ぶことにすると、グッゲンハイム美術館では「ミュージアムのメインスペース」の光と「展示ギャラリー」の光は、一つの大きな空間のなかで統合され、そのなかで大きな天空光と、小さな外縁部の光とにまとめられていることが分かる。

図1:グッゲンハイム美術館 断面図

2.シュトゥットガルト国立美術館の光

次に、ジェームズ・スターリングの設計によるシュトゥットガルト国立美術館について考えたい。シュトゥットガルト国立美術館の平面は、カール・フリードリヒ・シンケル設計のアルテス・ムゼウムを下敷きにしている。建物中央に円形のロトンダが配置され、その廻りを展示ギャラリーの部屋群が、ぐるりと取り囲むようになっている。スターリングは、シンケルの建物では室内であったロトンダを外部化し、そこに敷地下のレベルから上のレベルへと至る歩行者プロムナードを組み込んだ。ロトンダは、天井がなく円形の壁だけが回り、彫刻ギャラリーとして外の部屋となっている。「ミュージアムのメインスペース」は外部化され、その外の部屋には、天空光が注ぎ込み光は移ろう。一方で、展示ギャラリーの部屋群は、部屋ごとに天井全面がスカイライトからの光による光天井となっている。光天井は半透明のガラスの格子になっていて、やわらかな自然光が注ぎ込み展示室を満たしている。断面図(図2)を見て分かるように、展示壁面の上部はアーチ状に内側に傾き、光天井面と展示壁面が直接接しないように離隔が取られている。外部に面したスカイライトのガラス屋根と、半透明の光天井のガラススクリーンの間には、天井内にたっぷりとしたスペースが確保され、縦ルーバーによって光が拡散される様子が分かる(写真1)。シュトゥットガルト国立美術館では「ミュージアムのメインスペース」は外部化され自然そのものの光を受け、一方で「展示ギャラリー」は、天井内のたっぷりとしたスペースと縦ルーバーによる光天井の光、すなわち「調整された自然光」で満たされている。

図2:シュトゥットガルト国立美術館 断面図

写真1:シュトゥットガルト国立美術館 展示室天井内

3.国立西洋美術館の光

そして、ル・コルビュジェの設計による国立西洋美術館である。ここでは、主任研究員~館長として、国立西洋美術館に長くかかわった高階秀爾の考察(*1)によって、その光について考えてみたい。高階は、まず内部の構成のなかで、特に気に入った空間として、中央の19世紀ホールを挙げ、「建物の全長を貫く広い吹抜け空間の中心に立つ柱は、垂直にのびて、屋上に突き出た三角形の明り取り窓にまでつながり、全体は爽やかな光に包まれる。しかもその一部には、2階の展示場が張り出しているので、その下は天井の低いやや奥まった空間となっている。厳密な秩序を保ちながら変化に富んだその構成は、まさしく「直角の詩」と呼ぶにふさわしい。」と述べる。高階は、さらに2階の展示ギャラリーについて言及し、「天井の高低差によって空間にリズムと変化を与えるという手法は、2階の展示場でも見事な効果を挙げている。壁を立てて部屋を仕切るという常套的なやり方をいっさい排除して全体をひと続きの空間にまとめ、外側の壁は天井が高く、しかも明るく、内側は暗いという対照の妙が見通しのよい清澄な秩序を生み出していた。内側の天井が低いのは、その上に照明ギャラリーが配置されているからである。この照明ギャラリーは、上部が屋根の上に出ていて、外光を取り入れるようになっている。つまり自然光と人工光を混ぜて館内を照らし出すという方式である。」と述べる。国立西洋美術館では、「ミュージアムのメインスペース」は中央の「19世紀ホール」であり、「展示ギャラリー」は2階の展示場である。「ミュージアムのメインスペース」では、三角形の明り取り窓から光が注ぎ込み、印象的な空間をつくりだしている。ル・コルビュジェは、そこに写真壁画を貼りつけるアイディアを持ちスケッチを描いていた。この「19世紀ホール」について、建物が竣工した1959年に、吉阪隆正は「空間の詩の作法-ル・コルビュジェの設計した国立西洋美術館」という文章のなかで、次のように述べている(*2)。「外部からは、四角な壁の上に三角の屋根が強い印象を与え」、「上野の森に呼応しながら、西欧の合理的な文明を表徴するかのような空間を描き出している」とし、「あの屋根の部分は特にこの美術館の中心に当たる十九世紀の大ホールの存在を示しているものでもあり」、「あの三角の天井から入る光の下で、この大作(上記写真壁画のこと:筆者注)にかこまれて美術館に入る観客には、不思議な力をもって迫ってくることだろう。」と評していた。

一方で、2階の「展示ギャラリー」では、照明ギャラリーから光が入ってくる(写真2)。しかし、自然光と人工光をミックスして光を入れるという照明ギャラリーのあり方に大きな問題があった。

写真2:国立西洋美術館本館 展示室

4.照明ギャラリーの問題

照明ギャラリーの問題を考えるにあたって、まずル・コルビュジェの構想に立ち返ってみたい。ル・コルビュジェの、比較的早い段階のスケッチと思われるものが図3である。そこでは直達する自然光の範囲が、断面図に点線で描きこまれている。図4は、もう少し設計が進んだ段階のものと思われ、自然光の線と共に、自然光を補完するためとされた人工照明の線が描きこまれている。ル・コルビュジェが文部大臣に送った1956年の覚書には、「太陽光を用いると同時に、無数の配置が可能な人工照明を採用することにした。」(*3)と書かれている。

図3:国立西洋美術館 展示室照明ギャラリー スケッチその1

図4:国立西洋美術館 展示室照明ギャラリー スケッチその2

設計当時、ル・コルビュジェのつくった基本計画に対して、日本側からは「太陽の動きで展示室の明るさが変化すること、直射光の影響があること、絵が反射すること」など問題点が挙げられ、修正依頼書が送られた。図5は、その修正依頼書に付けられた付図である。

図5:修正依頼付図

「光が絵に反射すること」「より上部からの採光が理想であること」「現在案で実施なら照明ギャラリーのガラス引戸前に水平ルーバーが必要なこと」が図解されている。(*4) 上部からの採光を求めた図は、高い天井、低い天井の形態の根本的な修正、空間のプロポーションの変更が伴うことは明らかな提案で、建築家にとっては受け入れ難い案であっただろう。一方で、空間の基本的な骨格の変更を伴わない、照明ギャラリー内部に、水平ルーバーを加える案は、直射光に対する対策として、十分検討に値する解決方法であったと思われる。ル・コルビュジェは、美術館の採光について、アーメダバードでは人工照明を、またチャンディガールでは直射光の入らない東西に走る腰屋根方式の天窓採光を試みている。(*5)

照明ギャラリーの最大の問題点は、絵画を観るため、あるいは絵画をまもるために障害となる、直達の自然光が展示壁面に届くことであった。高い天井と低い天井の組合せの検討のなかから生み出された照明ギャラリーにおいて、そこを通る直達光に固執した考えが問題を生むことになった。ル・コルビュジェは修正依頼に対して、「展示室の採光については平均化することにより単調になり、それは近代的ではない。光線の問題は自分は他の設計で経験があり、むしろ単調を破ることを考えている」と答えている(*5)。自らも画家として制作活動を続けていたル・コルビュジェの、絵画を観る環境に対しての考え方、また松方コレクションは玉石混淆であるという評価のもと、残念ながら、結果として何も修正は行われず、当初の案の通りに基本設計図はまとめられた(写真3)。

アーメダバードやチャンディガールの例を見ても分かるように、ル・コルビュジェが、どれほど直達光に固執していたかは分からない。さまざまなコミュニケーション手段が高度に発達した現代から見ると、海外とのやり取りと言えば、機会をとらえて渡欧しての打合せ、あるいは手紙や書状が意思疎通の主要な手段であった時代が引き起こしたコミュニケーション・ギャップの問題がそこにはあったと思わざるを得ない。

写真3:国立西洋美術館本館 展示室照明ギャラリー内

ここで再び高階の考察に戻りたい。この照明ギャラリーについては「当初このような照明は卓抜なアイディアだと私には思われたが、実際に美術館に勤めるようになって、問題はそれほど単純でないことに気づかされた。もともと美術館における照明の問題は、作品の性格や配置の状況ともからんで、一筋縄ではゆかない厄介なものである。自然光に依存する度合いが大きいと天候に左右され易いし、作品の位置によっては照明が反射して見にくいという事態も起り得る。国立西洋美術館では、その後人工照明を大幅に増やすなど、さまざまな対策を講じた。」とある(*6)。実際のところ、直射光を遮るために、照明ギャラリーの引戸の内側にはブラインドが設置され、その後もカーテンの設置、照度不足を補う蛍光灯の増設など改善の努力が試みられたが、1997年、照明ギャラリー上部の明り取りは完全に閉鎖された。「ミュージアムのメインスペース」である「19世紀ホール」は、三角形の明り取り窓から光が注ぎ込み、その光の下でル・コルビュジェの空間がいきいきと使われているのに対して、「展示ギャラリー」は人工照明による展示室となってしまった。

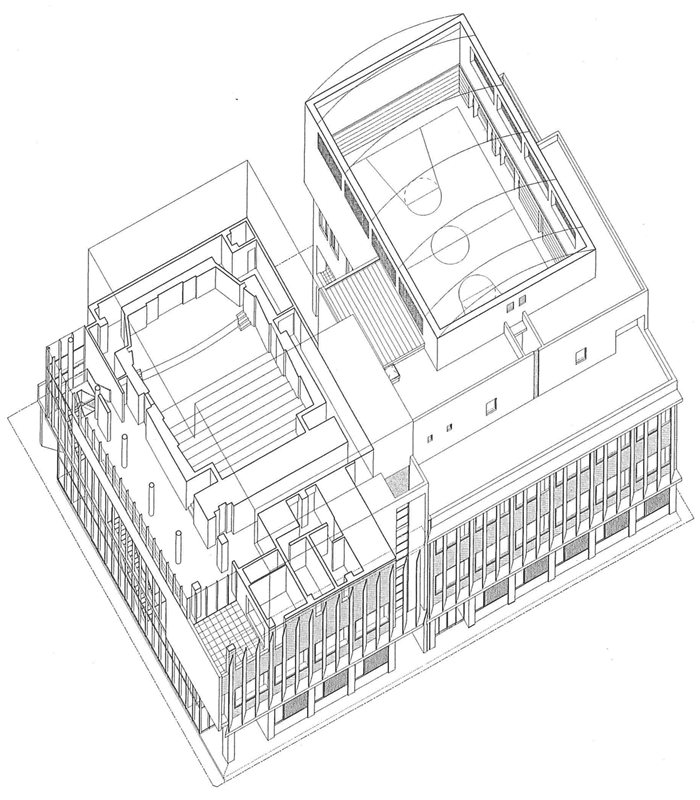

5.国立西洋美術館「新館」の光

松方コレクションを常設する美術館として1959年に開館した国立西洋美術館は、もともと展示面積が狭く、特別展のたびに松方コレクションを撤去することを余儀なくされていた。こうした事態を解決するために「新館」が構想され、1979年に完成した。「新館」の設計は、坂倉準三、吉阪隆正と共に、ル・コルビュジェの弟子として本館の実施設計にかかわっていた前川國男であった。「新館」も、また自然光と格闘することとなったのであった。「新館」構想時に掲げられた3つのテーマのうち、一つは「展示室には当館が指示する部屋に自然光を取り入れるようにすること」であった(*7)。新館構想時に、国立西洋美術館2代目館長であった山田智三郎は、ル・コルビュジェが設計した本館の問題点を克服し、自然光の下で絵画が鑑賞できる展示室を実現することを強く望んだ。山田は、本館に展示されていた、16世紀に描かれたティントレットの絵に自然光が当たった際の「赤色」の素晴らしさを、前川に伝えていたと言われる。また、山田はオランダのクレーラー・ミューラー美術館についても言及し、自然光による展示の魅力を語ったそうである(*8)。そのテーマに対して、前川が考えたのは、複層ガラスの屋根と、天井内に光量を調整する装置を設けた、まったく新しい自然光の降り注ぐ展示室だった。複層の合せガラスの屋根は、「紫外線の遮蔽」「光の拡散」「熱の遮断、結露の防止」「ガラス破損時の浸水、落下の防止」などが考慮され、天井面には多数の開口部を開ける方式が選択された(写真4、5)。

写真4、5:国立西洋美術館新館 展示室

この基本設計を具体化するために、建築研究所の宮田研究員によって実験が行われ、報告書が1977年にまとめられた。報告書では自然採光の意義として次のように書かれていた。

「時刻や天候に左右されることなく安定した光量を経済的に供給できる人工照明の発達は、視環境に対する要求の厳しい展示空間から自然光を全く排除する傾向を促した。しかしながら、今日では、高度に制御された人工空間の過度な等質性や沈滞性に対し、居住者の立場からの反省が行われるようにもなった。本研究の対象である西洋美術館の展示室も、このような脈絡の上で再び最高の利点を認識しようとして計画されたものである。すなわち、人工光源により、照明される閉鎖的で単調な雰囲気の展示空間ではなく、人類がその発生以来、慣れ親しんできた自然光を十分取り入れた、外界との連結感豊かな展示空間を創造しようとするものである。」(*9)

報告書では、自然採光を実現する上で、「自然光の不都合な変動を一定の許容できる範囲に調整すること」が検討課題として挙げられていた。その後、その変動に対する回答として、開口部ごとにカメラの絞りの原理を応用した、特注の制御機構が開発された(写真6)。

写真6:国立西洋美術館新館 展示室天井内

3か月分の自然光の照度記録と、美術館側の照度要求から調光方法の検討が行われた。自然光の照度は、雲の流れで、ほんの一瞬大きく低下し、再び戻るということが頻繁に起きるが、それに追随することは現実的でなく、実際には一定時間、展示面の照度を測定して、それをフィードバックして、モーターを内蔵した絞りを調整するという機構となった(*10)。このように十分に検討された、自然光が注ぐ展示室であったが、その光の制御機構は、モーター音や光のゆらぎの不安定さが問題視され、いつしか使われなくなり、2009年永遠に閉ざされることになった。筆者の経験でも、自然光そのものの変化よりも、自然光の変化につれて動く、絞りのモーター音の方が気になった記憶がある。

図6の断面図を見ると、シュトゥットガルト国立美術館の展示室と同様に、ガラス屋根と天井の間は、たっぷりとしたスペースが確保され、光が拡散されるだけの十分なスペースはあると思われる。

図6:国立西洋美術館新館 展示室天井部分断面図

機械力を用いた光の制御機構は、自然光の変動に対する手立てとして開発されたわけであるが、この新館とシュトゥットガルト国立美術館展示室の、それぞれの断面図を見比べると、自然光の変動に対して、そこまで神経質に機械力を用いて制御することには結果として疑問を抱かざるを得ない。それは、ゆらぎや変化がある自然光の下に絵画を鑑賞することに対して、あまりにも許容幅の狭い判断であったと考える。

これまで見てきたように、国立西洋美術館の本館では主として直達光の問題、新館では光の制御機構の問題が起こり、自然光による展示室は計画、設計されたものの頓挫することとなった。

6.まとめ-国立西洋美術館の光と影

ここまで、グッゲンハイム美術館と、シュトゥットガルト国立美術館、国立西洋美術館の本館、新館について、その光のありよう、光の問題を概観してきた。LED照明が実用化された現在の流れは、さらに人工照明に向かっている。発展を遂げた人工照明を活用し、いままでスカイライト屋根から導き入れた自然光に代わり、天井内に人工照明を設け、あたかも天空光からの光のような光天井を設けることも不可能ではなくなってきている。

しかし一方で、絵画は、国立西洋美術館2代目館長の山田が望んだように、その光の下で描かれた、同じ自然光のもとで鑑賞されることが追及されてもよいと考える。伊藤若冲ほか江戸絵画作品のコレクションを持つ収集家ジョー・プライスは、「展示は自然光で作品を鑑賞できる環境でなければならない。日本美術は自然光の陰影で見てこそ本領を発揮する。」「自然光で見る絵こそが本来の顔で、電気照明で見る絵は違ったものではないか。明るさに満たされてはいても『限りなくフラット』に照らし出す現代の美術館照明の方が、むしろ作品を窮屈なものにしていないか。」と述べている(*11)。光のシミュレーション技術の発達も目覚ましく、例えば国立西洋美術館の照明ギャラリーについても、東京理科大学吉澤らによって、絵画へのダメージを押さえるなかでの自然光利用の可能性が探られている(*12)。展示室で展示される絵画や美術品の種類にはよるが、直射光は論外としても、紫外線等絵画に有害な成分はカットされ、十分に拡散された自然光、すなわち「調整された自然光」は許容されるべきだと考える。それは、光の問題を建築の根底の問題ととらえる建築家だけでなく、鑑賞者の立場からも考えられるべき問題であり、さまざまな状況と立場から考察、議論されるべき問題であると考える。

*1:高階秀爾「ル・コルビュジェ建築との出会い」(「開館50周年記念 ル・コルビュジェと国立西洋美術館」展カタログ 2009年 P.16~p.17)

*2:吉阪隆正「空間の詩の作法-ル・コルビュジェの設計した国立西洋美術館」(「朝日ジャーナル」1959年4月26日、吉阪隆正集8「ル・コルビュジェと私」、勁草書房、1984年に所収)

*3:「ル・コルビュジェの芸術空間-国立西洋美術館の図面からたどる思考の軌跡」展カタログ 2017年 p.31

*4:藤木忠善著「ル・コルビュジェの国立西洋美術館」(鹿島出版会、2011年)p.74~p.77

*5:藤木忠善「キュービストがつくった芸術容器-国立西洋美術館におけるル・コルビュジェと日本の弟子たち」(「ル・コルビュジェと日本」鹿島出版会、1999年、p.184、p.190)

*6:高階秀爾「ル・コルビュジェ建築との出会い」

*7:松隈洋「ル・コルビュジェが蒔いた一粒の種子:国立西洋美術館にはじまる建築連鎖の物語」(「開館50周年記念 ル・コルビュジェと国立西洋美術館」展カタログ 2009年 P.70~p.73)

*8内田祥士「国立西洋美術館と前川國男」(SD1992年4月号「前川國男の遺した空間」p.37、p.42)

*9松隈洋「ル・コルビュジェが蒔いた一粒の種子:国立西洋美術館にはじまる建築連鎖の物語」

*10:内田祥士「国立西洋美術館と前川國男」(SD1992年4月号「前川國男の遺した空間」p.43~44)

*11:ジョー・プライス「私の履歴書」日本経済新聞2017年3月19日、21日

*12:吉澤望「建築照明のシミュレーション」(日本建築学会「光の建築を読み解く」彰国社、2015年、p.102) 、吉澤望他「国立西洋美術館における自然光利用の可能性」(照明学会第44回全国大会、2011年)

図1出典:THE SOLOMON GEGGENHEIM MUSEUM (THE SOLOMON GEGGENHEIM MUSEUM AND HORIZON PRESS, 1960) p.24

図2、写真1出典:JAMES STIRLING MICHAEL WILFORD (THAMES AND HUDSON, 1994) P.60

写真2、写真3出典:「開館50周年記念 ル・コルビュジェと国立西洋美術館」展カタログ 2009年 p.47

図3、図4出典:「ル・コルビュジェの芸術空間-国立西洋美術館の図面からたどる思考の軌跡」展カタログ 2017年 p.32,p.34

写真4~写真6出典:「開館50周年記念 ル・コルビュジェと国立西洋美術館」展カタログ 2009年 p.51)

図5:藤木忠善著「ル・コルビュジェの国立西洋美術館」(鹿島出版会、2011年)p.74

図6:新建築1980年1月号 p.318